1. 디오게네스적 회의의 시작

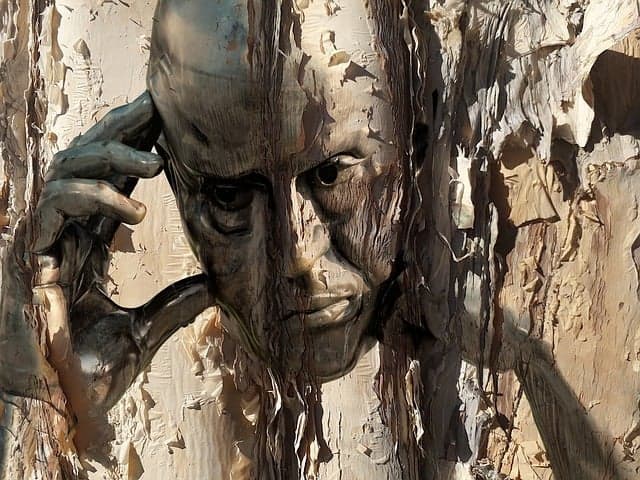

오늘날 인공지능(AI) 예술은 “누가 진정한 창작자인가?”라는 근본적 질문을 던집니다. 작품이 컴퓨터 연산으로 생성되고, 작가의 의도 대신 알고리즘의 패턴이 지배하는 이때, 우리는 창작자 정체성의 의미를 재고해야 합니다. 이를 위해 고대 그리스의 디오게네스(Diogenes of Sinope) 를 소환해 보겠습니다. 그는 진리와 정직을 극단으로 밀어붙인 ‘키니코스 학파(Cynicism)’의 철학자로, 누구나 스스로의 본성을 돌아보게 만드는 질문을 던졌습니다.

디오게네스는 낮에 등불을 들고 “정직한 사람”을 찾았고, 제왕 앞에서도 “내 등불이 꺼진다”고 비판을 멈추지 않았습니다. 그의 핵심 메시지는 **“허위와 위선을 드러내라”**는 것이었습니다. 그렇다면 우리는 AI 예술 시대에, “어디서 허위가 숨어 있는가”, **“누가 진정한 창작자인가”**를 묻지 않을 수 없습니다.

2. 디오게네스의 렌즈로 본 AI 예술과 창작자 정체성

2.1 디오게네스의 정직성 요구와 AI 예술

디오게네스는 “모두가 자신 안에 답이 있다”고 믿었습니다. 인간이 창조 행위에서 자기 연민·탐욕·명성욕을 제거할 때 비로소 진정한 미덕이 드러난다는 것이지요. 반면 AI 예술은 대규모 데이터와 컴퓨팅 파워를 앞세워 창작자의 의도가 사라진 허공에서 작품을 생산합니다. 다시 말해, “누가 만들었는지”가 아닌 “무엇이 만들었는지”만이 드러나는 상황입니다. 디오게네스적 관점에서 보면, 이 “무명의 창작” 태도는 오히려 고대 키니코스들이 추구한 정직—“나는 나일 뿐이다”라는 자기 인식—와 상통할 수도 있습니다.

2.2 알고리즘의 자의식 부재와 인간적 미덕

디오게네스는 인간의 오만함을 경계하며 “나는 오직 인간일 뿐이다”라고 강조했습니다. AI는 스스로를 자각하지 못하는 존재로, 그 안에 윤리·감정·의도는 코드와 데이터로만 남습니다. 이때 **“창작자”**가 AI인지, 인간 프로그래머인지, 데이터 제공자인지는 모호해집니다. 디오게네스가 말했다면, 그는 아마 “등불을 들어 너희 자신의 의도를 비춰 보라”고 요구했을 것입니다. 다시 말해, AI 예술가를 기만하지 않으려면, 우리 각자가 **“내 의도는 어디에 있는가”**를 스스로 검사해야 합니다.

2.3 탈작가(authorless) 예술과 키니코스의 자유

디오게네스는 국가·재산·사회적 지위 같은 외적 구속을 거부하고, 자유인이 되고자 했습니다. 이와 유사하게, AI 예술은 특정 개인의 ‘브랜드’나 ‘사명’을 벗어난 탈작가(authorless) 예술을 구현할 수 있는 잠재력을 가집니다. 다시 말해, 알고리즘은 데이터를 ‘소유’하지 않고 ‘순환’시킴으로써, 예술이 개인의 소유물에서 공적 공유물로 전환되는 길을 열어 줍니다.

2.4 창작자 정체성의 재구성: 네 가지 질문

디오게네스가 우리에게 묻는다면, AI 예술 창작자를 둘러싼 네 가지 핵심 질문으로 정체성을 파악해야 할 것입니다.

- “누가 작품을 구동하는가?”

인간의 손인가, 알고리즘의 연산인가, 둘 다인가. - “어디에 의도가 위치하는가?”

코딩 단계인가, 데이터 수집 단계인가, 결과 해석 단계인가. - “무엇이 작품에 가치를 부여하는가?”

인간의 감정 이입인가, 알고리즘의 복잡성인가, 혹은 사회적 맥락인가. - “왜 이 예술이 존재해야 하는가?”

개인적 표현인가, 공동체적 공유인가, 혹은 기술적 실험인가.

이 네 질문을 통해 우리는 “창작자”라는 개념을 디오게네스식 등불로 비춰 보고, 그 어두운 그림자 속 허위를 걷어낼 수 있습니다.

3. 디오게네스적 실천으로서의 AI 예술

AI 예술 시대에도 디오게네스가 던진 정직과 본성의 질문은 유효합니다. 알고리즘은 무명의 창작을 가능케 하지만, 우리는 다시 묻습니다. “나는 왜 이것을 만들었는가?”, “예술의 진정한 목적은 무엇인가?” 이 물음이 없을 때, 우리는 기계가 제시하는 표면적 이미지와 데이터에만 사로잡힐 위험이 있습니다.

그러므로 디오게네스처럼, 우리 **“디지털 미학 아카이브”**는 다음과 같은 실천을 이어나갈 것입니다.

- AI 예술 프로젝트에서 창작 의도와 과정을 투명하게 공개할 것

- 데이터 출처와 윤리적 고려를 필수 평가 기준으로 삼을 것

- 작가·프로그래머·사용자 모두를 창작자 공동체로 인정하고, 그 역할을 명확히 기술할 것

- 예술의 목적이 “단순한 시각적 쾌감”이 아니라 “정직한 자기 성찰과 사회적 대화”임을 강조할 것

“키니코스의 등불은 꺼지지 않는다. 진정한 창작자 정체성도, 빛나는 의도로 드러날 때 비로소 예술이 된다.”

― 디지털 미학 아카이브에서

'미학' 카테고리의 다른 글

| 1인 미디어의 시대: 제국과 커뮤니케이션을 넘어(미학적 관점) (8) | 2025.06.14 |

|---|---|

| 미디어 아트 : 주거 공간에서 예술작품의 아우라는 회복할 수 있을까? (2) | 2025.06.12 |

| 증강현실이 실제현실을 지워버리지 못하게 할 실천적 미학방식(feat.아리스토텔레스) (2) | 2025.06.10 |

| 가상현실(VR)과 증강현실(AR)의 미학적 분석 (0) | 2025.06.10 |

| AI가 창작한 예술의 정서적 공감 가능성 탐구 (2) | 2025.06.10 |

| 알고리즘 예술과 미적 평가 기준의 변화 (1) | 2025.06.09 |

| AI 창작물과 예술성: 창의성과 독창성 개념의 재구성 (1) | 2025.06.09 |

| 원본성 해체 이후 전통 미술관의 역할 변화와 미래 전망 (2) | 2025.06.09 |