1. 인터랙티브 아트, 체험인가 소비인가?

최근 몇 년 사이 디지털 기술을 활용한 '인터랙티브 아트'가 예술 분야에서 큰 주목을 받고 있다. 관람객이 작품에 직접 개입해 반응을 일으키는 이 형태의 예술은, 겉보기에 체험적이고 혁신적으로 보인다. 하지만 정말 그것이 감각을 확장하고 있는지, 혹은 단순히 소비 욕망에 기반한 즉각적 반응 구조에 지나지 않는지는 조금 더 비판적으로 살펴볼 필요가 있다. 기술은 발전했지만, 그 기술이 촉발한 감각이 더 깊어졌는지는 여전히 의문이다.

2. 발로 밟는 순간, 예술은 작동한다?

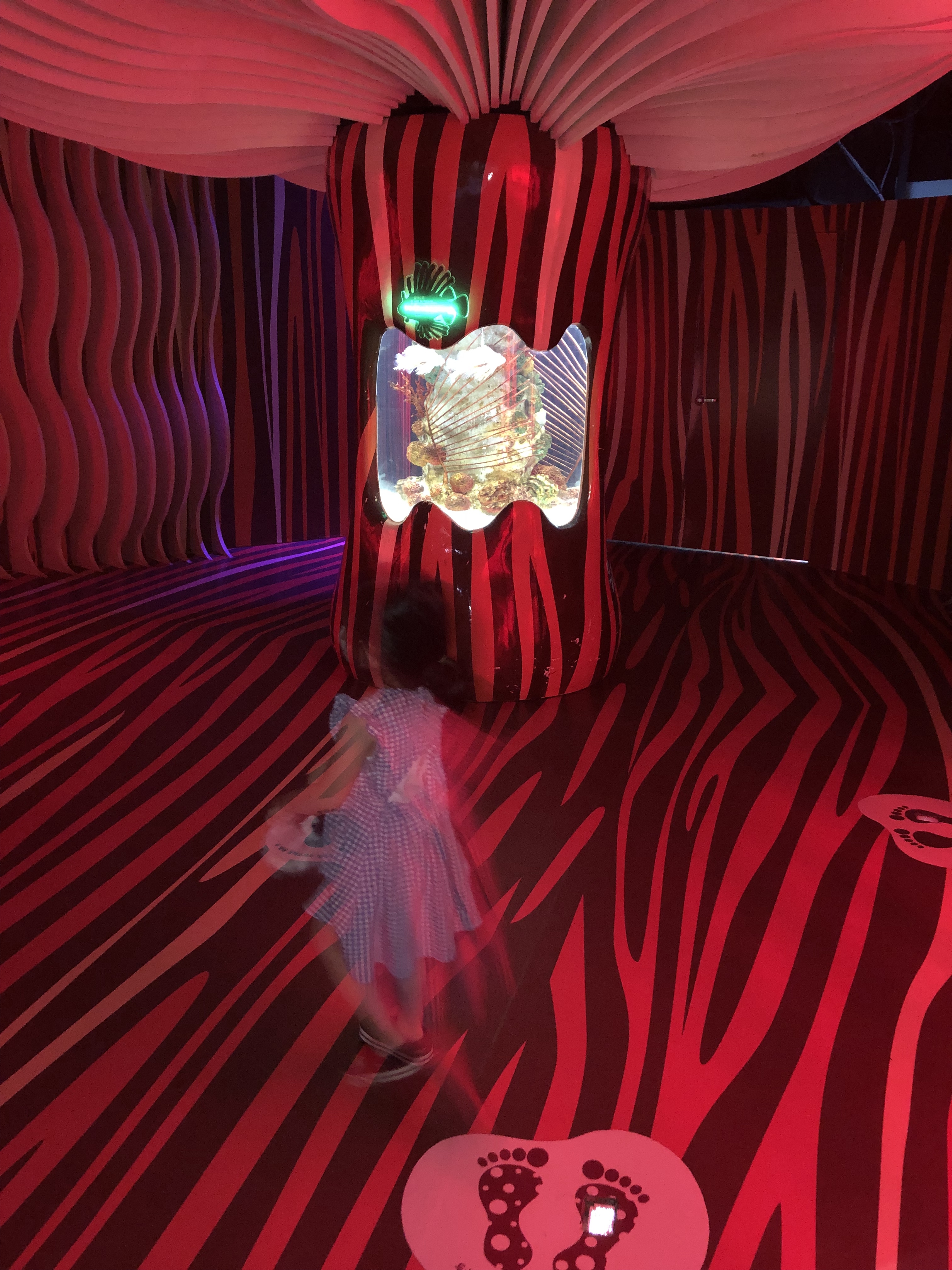

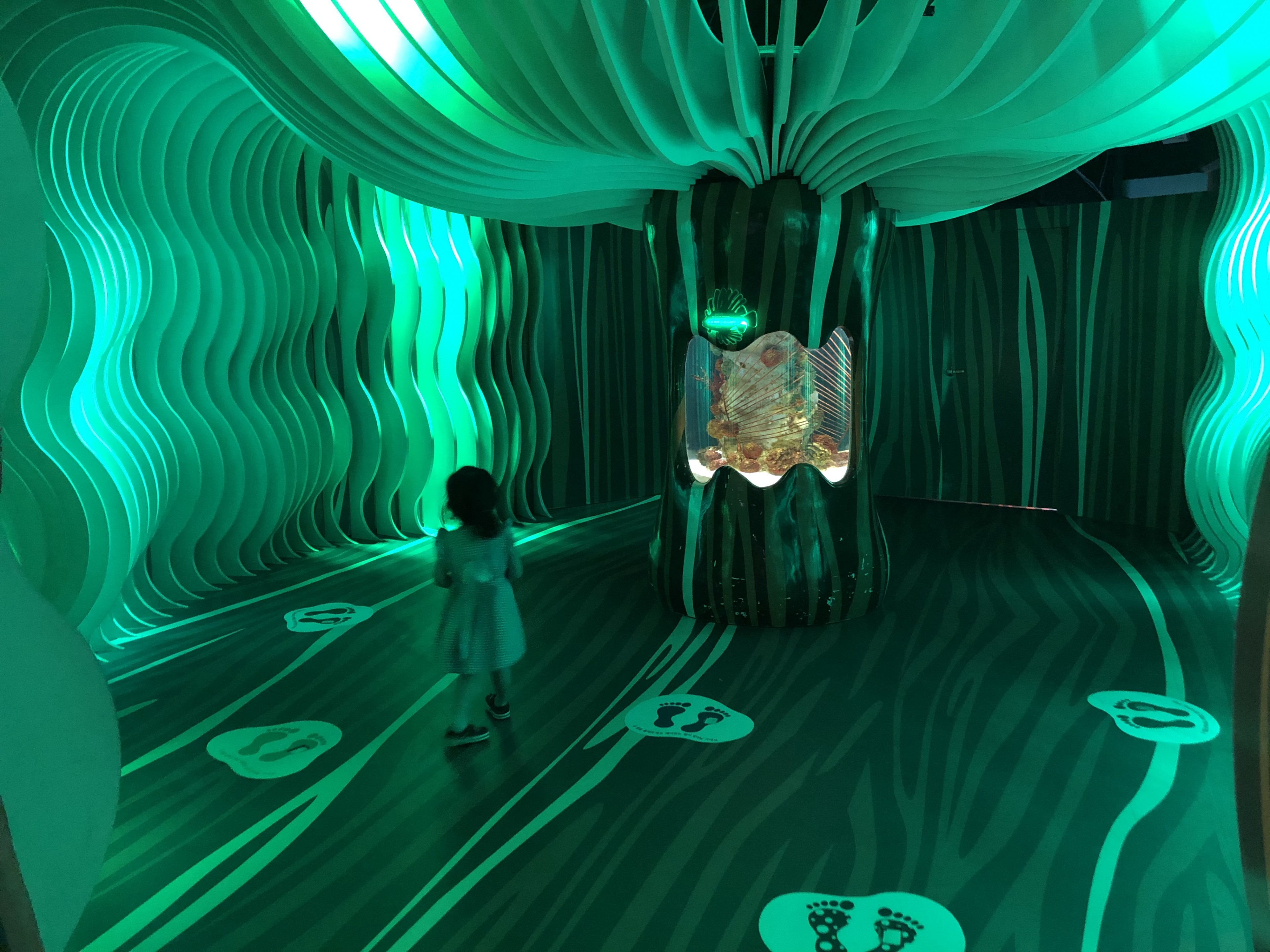

필자는 최근 아이와 함께 체험형 아쿠아리움 공간을 방문했다. 전시 공간의 바닥에는 발 모양이 그려진 센서가 있었고, 그 위에 발을 올리는 순간, 조명이 바뀌고 멘트가 자동으로 재생되었다. 겉으로 보기엔 매우 '인터랙티브'해 보였지만, 실제로는 매우 제한적이고 예측 가능한 반응의 반복이었다. 감동보다는 기능이 먼저 떠오르는 그 순간, 나는 문득 질문하게 되었다.

‘이건 예술인가? 아니면 잘 꾸며진 장난감인가?’

3. 반복되는 자극, 피로해지는 감각

이 시스템은 기본적으로 4~5개의 조명 패턴과 음성 멘트만 제공한다. 아이는 몇 차례 반응을 보고 난 뒤 금세 흥미를 잃었다. 한 번은 발을 제대로 못 디뎌 반응이 나오지 않자, 아이는 당황했고, 나는 그것을 바라보며 자본주의적 착각의 구조를 떠올렸다.

마치 돈을 냈는데 상품이 안 나오면 기분이 나빠지는 상황처럼, 감각적 반응도 하나의 '소비 대상'으로 여겨지고 있는 것이다. 감각은 더이상 느끼는 행위가 아닌, 반응을 끌어내기 위한 행동이 되어버린다.

4. 시뮬레이션된 체험: 감각인가 착각인가?

표면적으로는 체험형 예술 같지만, 사실 이 인터랙션은 사전에 프로그래밍된 일련의 반응에 지나지 않는다. 체험이란 이름을 빌려 감각의 작동을 시뮬레이션하고 있을 뿐, 감정적 몰입이나 자발적인 해석의 여지는 거의 없다. 기술은 관람객에게 선택지를 제공하는 대신, 사용자가 어떻게 반응할지 이미 계산하고 있다.

이러한 방식은 결국, 우리가 느낀다고 생각하는 감각마저 기획되고 연출된 감각이 아니었을까 하는 의문을 던지게 한다.

5. 예술과 자본의 접점 – 감각의 즉시성은 누구를 위한 것인가?

이러한 즉각적 반응 시스템은 자본주의 시장에서 익숙한 '결제-반응-보상'의 구조를 떠올리게 한다. 관객은 버튼을 누르듯 감각을 작동시키고, 작품은 반응을 반환한다. 이러한 방식은 빠르게 소비되는 미디어 콘텐츠와 동일하다.

하지만 예술은, 본래 그렇게 작동하는 시스템이 아니지 않은가? 예술은 ‘생산-소비’의 도식이 아니라, ‘표현-공감-의미화’의 관계에서 가치를 만들어내야 한다.

6. 감각의 회복, 예술의 회복

진짜 예술적 체험은 즉각적인 쾌감보다 느린 몰입에서 시작된다.

예를 들어 teamLab의 전시는 기술을 기반으로 하되, 감상자가 공간을 거닐고, 머무르고, 사유하는 시간을 유도한다.

이는 단순히 장치를 작동시키는 ‘인터페이스적 관계’를 넘어, 감각을 통해 존재를 자각하는 예술적 몰입에 더 가깝다.

기술은 도구일 뿐, 감각은 그 너머를 향해야 한다.

7. 결론 – 감각은 자극이 아니라 여운이다

우리는 자극이 가득한 시대에 살고 있다.

그러나 감각은 자극으로만 채워지는 것이 아니다. 감각은 사유와 정서, 그리고 여운 속에서 완성된다.

인터랙티브 아트가 진정한 예술로 기능하려면, 감상자의 감각을 자극하는 데서 그치지 않고, 해석하고 기억하게 만드는 힘을 가져야 한다.

감각의 회복은 곧 예술의 회복이다.

그리고 그 회복은 지금, 여기, 다시 ‘진짜 체험’을 요구하고 있다.

'미학' 카테고리의 다른 글

| 디지털 매체와 상호작용성이 감성 표현에 미치는 영향 (1) | 2025.06.08 |

|---|---|

| 인터랙티브 아트와 놀이의 미학적 가치 (1) | 2025.06.08 |

| 상호작용적 예술 작품에서 관객의 공동 창작자로서의 역할 변화 (0) | 2025.06.07 |

| 디지털 이미지의 해상도와 미학적 경험의 관계: 생성미학의 시각 (1) | 2025.06.07 |

| 디지털 피로감과 감각 과잉의 미학적 고찰 (0) | 2025.06.07 |

| 디지털 기술이 미각과 후각 체험을 변화시키는 방법 (1) | 2025.06.07 |

| 디지털 사운드와 청각적 경험의 재구성 – 변증법적 감각의 미래 (0) | 2025.06.07 |

| 미디어와 인간 감각의 변화 : 디지털 이미지와 시각적 지각 (1) | 2025.06.07 |